Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten.

Wer nichts zu befürchten hat, hat nichts zu verlieren.

Wer nichts zu verlieren hat, hat nichts zu lieben.

Wer nichts zu lieben hat, hat nichts.

Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts begriffen.

Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten.

Wer nichts zu befürchten hat, hat nichts zu verlieren.

Wer nichts zu verlieren hat, hat nichts zu lieben.

Wer nichts zu lieben hat, hat nichts.

Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts begriffen.

Eben dem Deutschen Alpenverein ein Interview gegeben zu meinem Lieblingsthema: mich. Die letzte Frage war: „Welche Tour wolltest du schon immer mal machen.“ Meine Antwort: “Ganz klar: Transalp per Mountainbike. Vor der Geburt unserer Großen dachten wir, wir machen das ganz gemütlich in der Elternzeit mit dem Hänger. Kam dann aber doch anders. Jetzt muss ich mich halt noch etwas gedulden, bis die Kinder groß genug sind, die Tour selbst zu fahren oder mal irgendwo ins Ferienlager gehen.

Ich finde meine Antwort insofern clever, als dass es jetzt raus ist und das nicht nur irgendwie, sondern im offiziellen Organ des hierzulande für Bergsport zuständigen Vereins. Damit ist es sozusagen amtlich und für alle einsehbar: Mathias Röckel will mit dem Velo über die Alpen.

Viel mehr gibt es dazu, auch wenn wir hier nicht print machen, sondern online und damit keinerlei Zeichenbeschränkung unterliegen, im Moment nicht zu sagen. Vielleicht noch, dass ich gerne daheim starten und im Tessin ankommen würde. Oh, und natürlich, dass ich nicht glaube, dass ich vor 2022 dazu kommen werde.

Weil wir in ja jetzt in Freiburg, erstens, einen Mitmach-OB haben und ich, zweitens, doch so schlecht Nein sagen kann, habe ich beim Workshop „Digital Freiburg“ mitgemacht.

Und so war’s:

Vorgestellt habe ich mich in meiner Arbeitsgruppe als Spaßbremse. Und gleich mal angekündigt, dem Aufruf „Ideen first, Bedenken second“ nicht folgen zu wollen.

Warum?

Nicht um mich von der FDP zu distanzieren. Sondern weil ich seit Kurzem auch an der Schule unserer Großen als Elternbeirat tätig sei und dort, als wir erstmalig mit allen anderen Beiräten zusammen saßen und anstehende Ämter und Aufgaben verteilten, festgestellt habe: Alle Eltern seien sehr engagiert bei der Sache, auf jede Aufgabe kämen mehrere Freiwillige, Ideen galore und niemand scheue davor zurück, Freizeit für die gute Schule zu verwenden. Nur bei einer Aufgabe würden alle betreten zu Boden schauen: einen E-Mail-Verteiler einzurichten.

Darum gebe es, Stand 2018, ein weiteres Jahr an unserer Freiburger Grundschule weiterhin keine offiziellen elektronischen Kommunikationskanäle. Eine digitale Offensive hätte ich mir immer anders vorgestellt. So in etwa mein Debattenbeitrag. Tja.

Bildung, Wissenschaft, Kultur

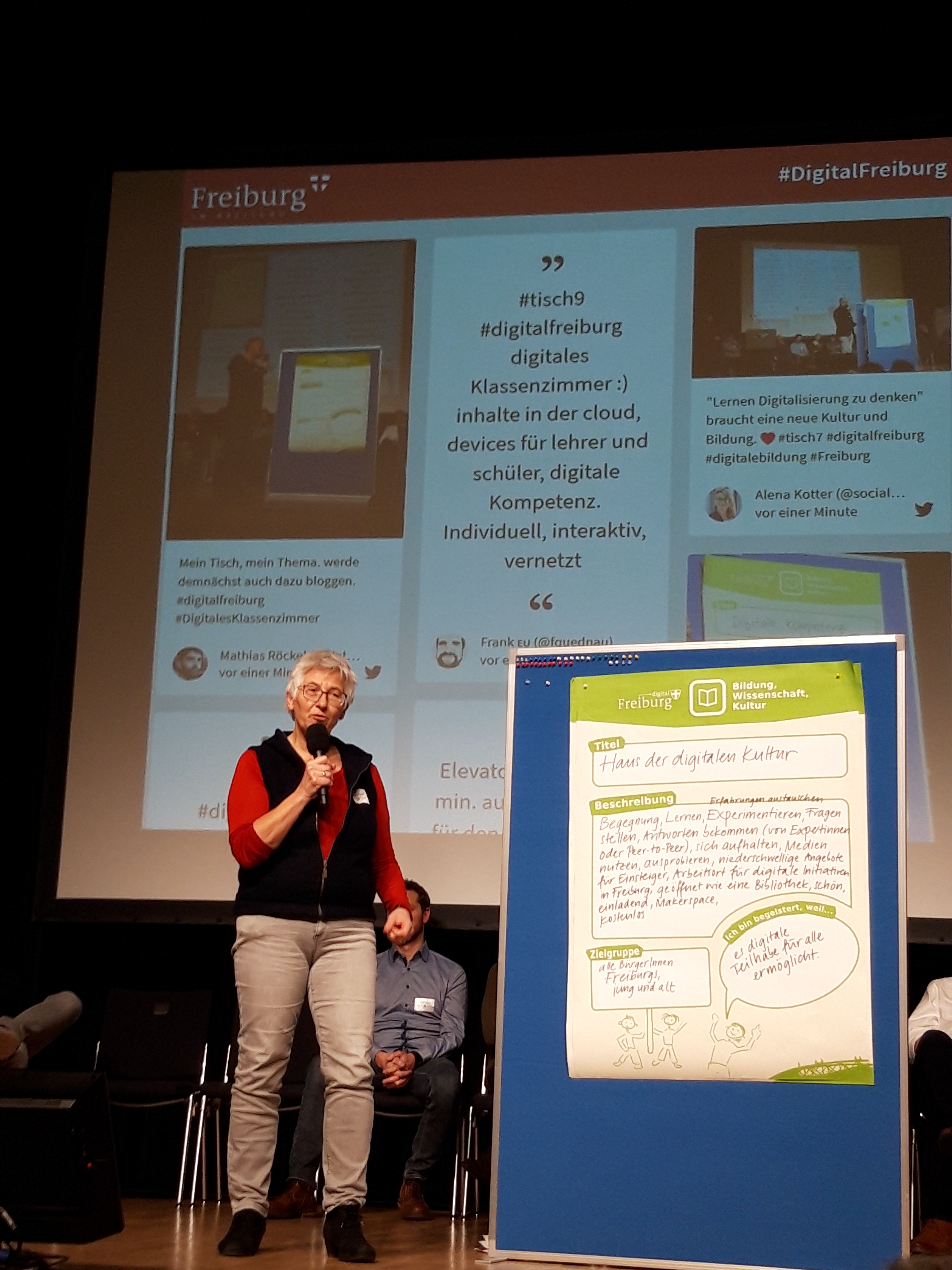

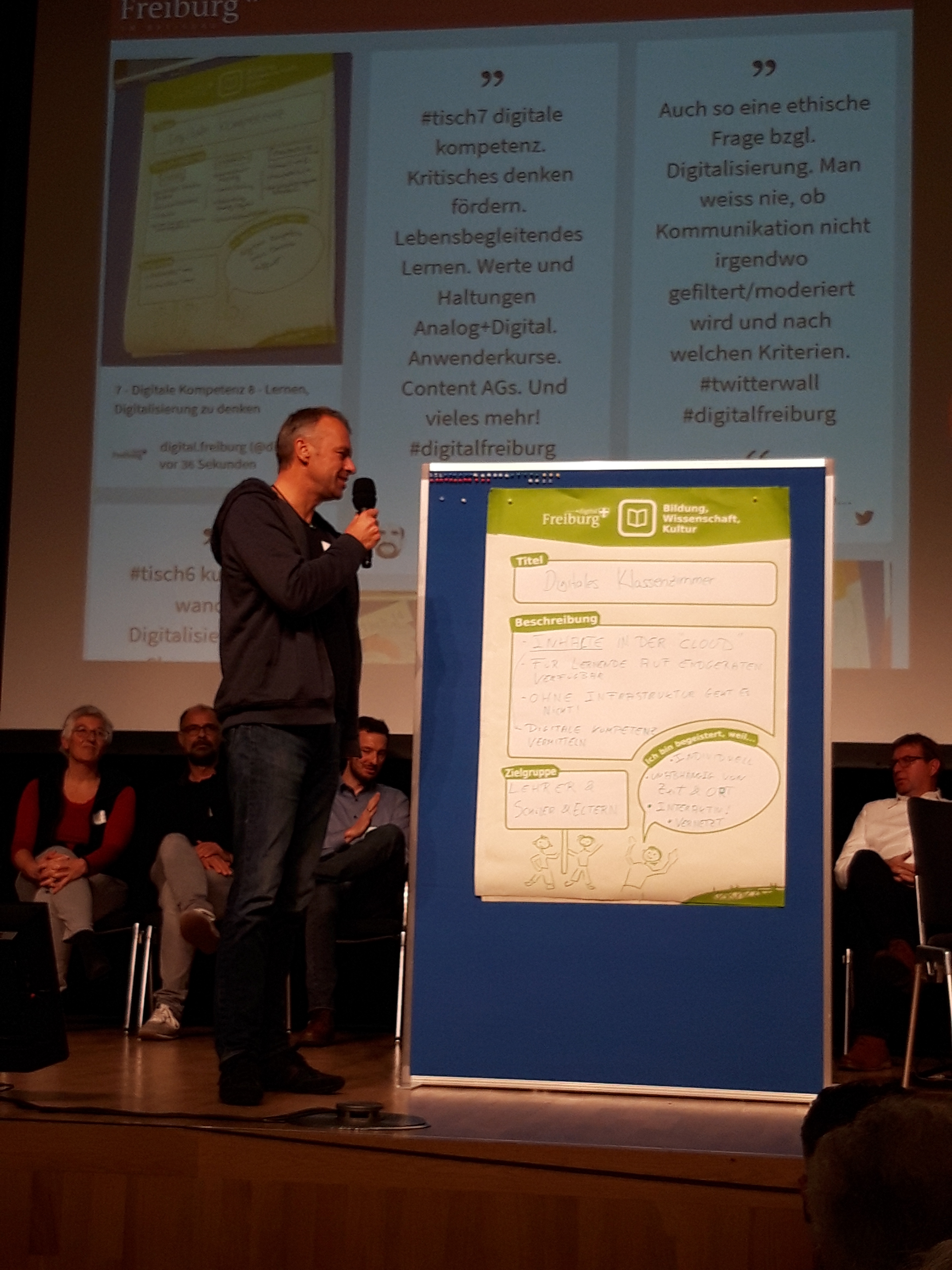

Oberthema meiner Gruppe, Tisch 9, war „Bildung, Wissenschaft, Kultur“ und schnell kristallisierte sich heraus, dass das „digitale Klassenzimmer“ tatsächlich die Idee sein würde, die wir hinterher in der großen Runde vorstellen würden. Nicht mein Verdienst, von den anderen am Tisch kamen wesentlich visionärere Ideen, und so fanden auch die hipperen Buzzwords ihren Platz auf unserem Chart: Lernmaterial in die Cloud, clevere Lizenzierung, Kindle Flashcards, vom Konsumenten zum Prosumenten und, ursprünglich als eigene Idee gestartet, aber dann einfach in das digitale Klassenzimmer integriert, natürlich: Kompetenzen entwickeln.

Damit konnte ich gut leben. Zumal ich unsere Idee nicht pitchen musste. Womit wir schon bei der Vorstellung der Ergebnisse wären. Insgesamt fünfzehn Teams präsentierten Ihre Ideen in je 90 Sekunden. Den weitaus größten Teil nahmen „Bildung, Wissenschaft, Kultur“ ein. Was ja auch schon mal ein Statement ist: „Die Prioritäten der Freiburger*innen sind ziemlich deutlich“, schrieb Dejan Mihajlovic auf Twitter.

Manche Ideen fand ich auf Anhieb gut, beispielsweise die vom „Haus der digitalen Kultur“, einem, unter anderem, Makerspace für alle.

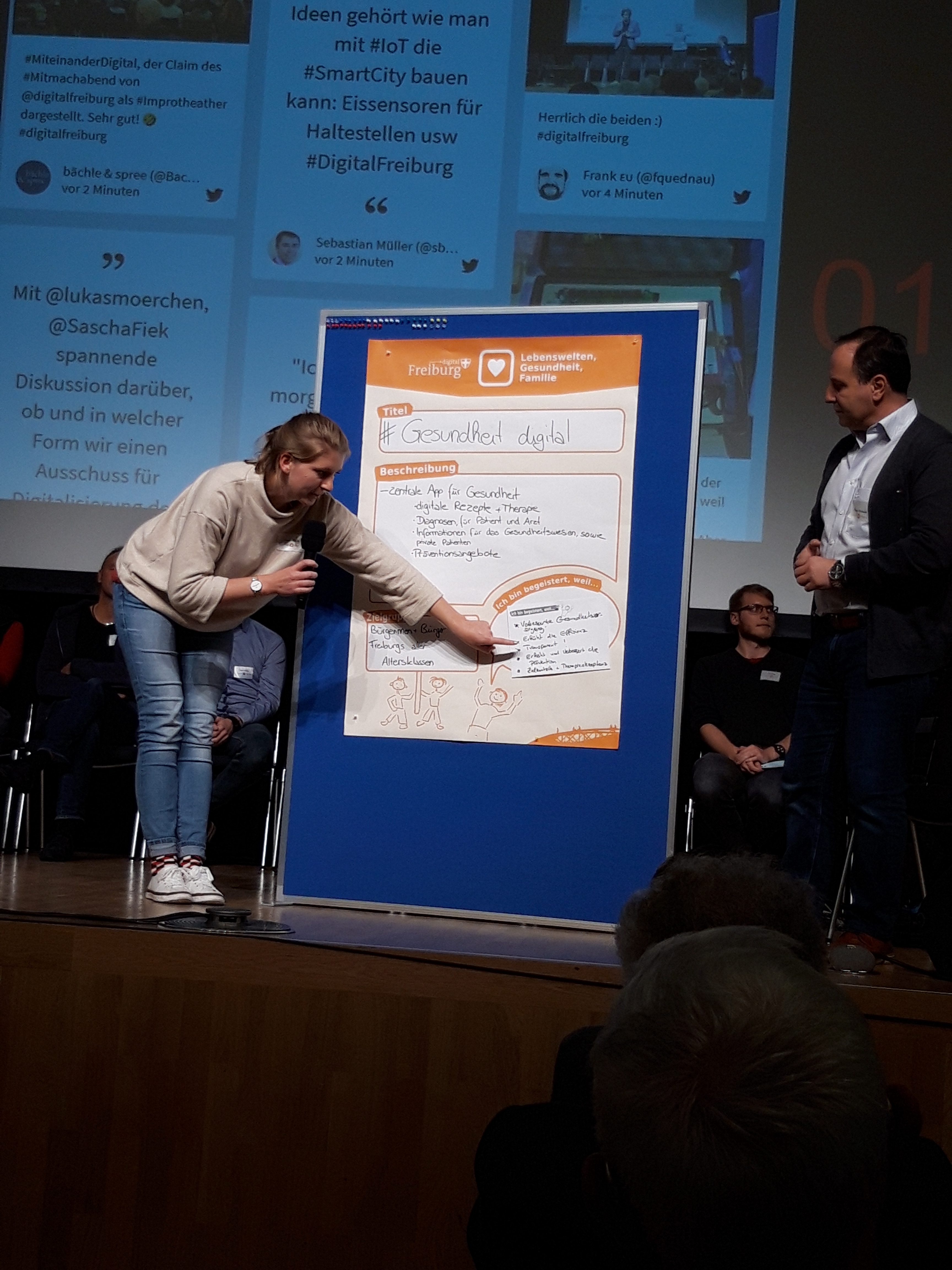

Bei anderen, beispielsweise der Gesundheits-App, die Patientendaten bündelt und Gesundheitstipps gibt, müsste ich noch einmal genauer darüber nachdenken, inwiefern dieses Thema auf lokaler Ebene angegangen werden könnte.

Smart Green City

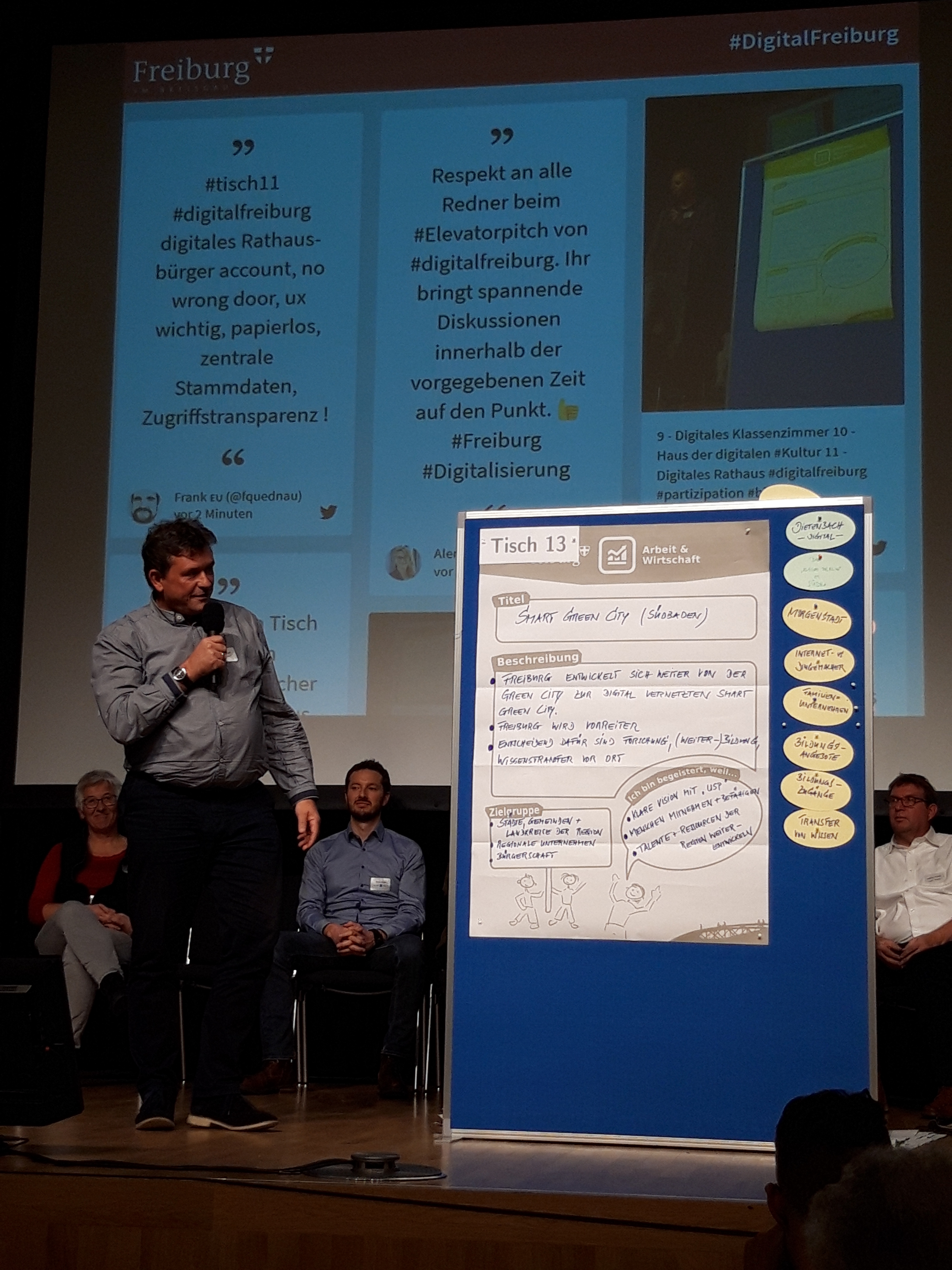

Bei einer Idee war ich spontan begeistert: Freiburg als Smart Green City!

Bevor Martin Horn Oberbügermeister von Freiburg wurde, hatten wir ja mit Dieter Salomon einen grünen OB. Mit seiner Amtszeit verbunden ist das Schlagwort von Freiburg als Green City. Ob das so noch stimmt (oder überhaupt je gestimmt hat), darüber lässt sich streiten, man zähle nur mal die Autos, die im so genannten autofreien Stadtteil Vauban herumfahren oder -stehen. Aber das Image hat einige Jahre gut gezogen und noch haftet es.

Mit der Idee der Smart Green City könnte sich Freiburg sein Image erneuern und wieder einmal versuchen, sich als Musterstadt zu etablieren. „Entscheiden dafür sind Forschung, (Weiter-)Bildung, Wissenstransfer vor Ort“ haben die Menschen von Tisch 13 dazu notiert.

Wie geht es weiter?

Digitalisierung ist nicht irgendwann zu Ende, sondern ein Prozess, hat Martin Horn sinngemäß gesagt und dass die Veranstaltung kein singuläres Ereignis gewesen sein soll. Die hier entstandenen Ideen werden, gemeinsam mit Ideen, die in anderen Runden ausgearbeitet wurden, in den nächsten Wochen weiterverfolgt. Der Prozess ist, vorbildlich, vorbildlich, offen, wer mitmachen will: https://mitmachen.freiburg.de/stadtfreiburg/de/home

Was unser digitales Klassenzimmer angeht, bleibe ich auf jeden Fall dran, als Elternvertreter. Für eine Sache war der Abend nämlich auf jeden Fall schon gelungen. Zu den Bedenken, die ich hatte, zählte nämlich die des Budgets. Im Wahlkampf war nämlich der Zustand der Toiletten an manchen Schulen in Freiburg thematisiert worden. Manche Schüler, hieß es, trauten sich schon gar nicht mehr, in der Schule aufs Klo zu gehen und tranken aus dem Grund auch nichts mehr – und bei aller Liebe zum Digitalen. Vor die Wahl gestellt, meinem Kind ein Klassenzimmer WLAN oder eine brauchbare Toilette zu bieten, müsste ich nicht lange nachdenken.

Die Entscheidung muss, wie ich am Rande herausfand, jedoch nicht getroffen werden. Für ihre digitale Strategie stellt die Stadt ihren Schulen wohl ein eigenes Budget zur Verfügung.

Man muss es halt nutzen.

Eben mit einem Kunden telefoniert, der ein kleines Projekt durchsprechen wollte. Nicht dass es besonders komplex gewesen wäre, Gesprächsbedarf bestand in erster Linie aufgrund einer gewissen Dringlichkeit: Der Kunde hat einen Kunden, der einen Auftraggeber hat, der gerne heute noch und so weiter. Sie kennen das, alles nicht besonders aufregend und schon gar keinen Blogeintrag wert.

Wäre da nicht die wunderbare Formulierung gewesen, mit der sich der Kunde, dem natürlich rechtzeitig geholfen werden kann, aus dem Gespräch verabschiedete. Die geht so: „Verbleiben wir so: Du kümmerst dich um den Text und ich rufe in der Zwischenzeit dort an und manage die Expectations.“

Die Expectations managen.

Es ist jetzt schon ein gutes halbes Stündchen her, dass ich das mit dem Text geregelt habe und wahrscheinlich sind im Rest der Republik auch die Expectations bereits erfolgreich gemanagt, aber ich kichere immer noch über diese wunderbare Formulierung: die Expectations managen.

Ich kann gar nicht anders, mir fallen seit dem Telefonat ständig neue Möglichkeiten ein, wo ich diesen wunderbaren Satz unterbringen könnte.

Ganz besonders freue ich mich auf’s Abendessen: „Schatz“, werde ich sagen, „verbleiben wir doch so: Ich kümmere mich darum, dass das Abendessen auf den Tisch kommt.“ Pause, Spannung, vage Handbewegung in Richtung hungriger Kinderschar: „und du managst in der Zwischenzeit die Expectations.“

Die Expectations managen. Was für eine tolle Bereicherung für meinen Wortschatz, was sage ich, für unser gesamtes Familiengefüge!

Über den Räuber Hotzenplotz hat Susanne Preußler-Bitsch einmal gesagt, ihr Vater habe den nur geschrieben, weil er sich am Krabat „festgeschrieben“ habe. Otfried Preußler habe seiner Verlegerin fürs Frühjahr das Manuskript versprochen, aber um Weihnachten gemerkt, das mit dem Krabat ging nicht. Zumindest nicht so schnell. Also schrieb er eben den Hotzenplotz und zwar in 55 Tagen.

Bei mir ging es um die Weihnachtszeit herum auch nicht recht weiter mit der Geschichte von Leah, Stefan und dem Nichts. Viel gelöscht habe ich und umgeschrieben. Vor allem den Titel, der ja, das weiß der Profi, bis zur Ankündigung der Veröffentlichung nie ein Titel ist, sondern immer nur ein „Arbeitstitel“.

Ich weiß nicht einmal mehr, welcher Arbeitstitel, der Profi spricht übrigens gerne vom „AT“, der aktuelle ist. Ich muss das mal eben nachschauen. Es ist nicht „Leah“ und auch nicht „Nichts“, sondern: „Warum uns deine Mutter verlassen musste und woher das ganze Geld kommt.“

Es gab aber noch einen weiteren Grund, warum es mit Leah und ihrem ganzen Geld vor Weihnachten nicht weiterging und der war, dass ich Kerstin Brömer den Auftrag erteilt hatte, mein Manuskript zu lektorieren. So richtig. Als käme es drauf an. Hat sie dann auch gemacht, aber das geht eben auch nicht von heute auf morgen, sondern dauert ein paar Tage, ich glaube, es waren 55, und während ich auf Kerstins Urteil wartete, fing ich an schon mal an, eine andere Geschichte zu schreiben.

Den AT dieser Geschichte weiß ich auswendig: „Neugier war der Anfang.“

Heute beim Biken am Rosskopf ein Reh gesehen. Was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich schien mir zunächst allenfalls der Ort: Direkt vor dem „Hubbelfuchs“-Schild.

Prima Foto, war mein erster Gedanke, denk dir mal einen flotten Spruch dazu aus von wegen Hubbelfuchs/Hubbelreh und gut ist.

Dann fand ich es merkwürdig, dass das Reh es überhaupt nicht eilig zu haben schien. Wo Rehe doch normalerweise, wenn sie einen Menschen treffen, mit zwei, drei Sätzen im Gehölz verschwinden.

Nicht so dieses Reh.

Dieses Reh tüddelte eher vor sich hin. Es hielt zwar Distanz zu mir, aber wirklich wichtig schien es ihm nicht, sich vor mir in Sicherheit zu bringen. Ich überlegte, ob es wohl verletzt war? Schien mir nicht so.

Und dann kam mir ein Gedanke, den ich mit Leuten, die sich besser auskennen als ich, teilte und die mich darin bestätigten: Das Reh wird wohl ziemlich durstig gewesen sein. Es ist ja auch wirklich trocken zur Zeit im Wald.

Ich hoffe schwer, dass es bald mal wieder so richtig regnet!

Wer von Freiburg aus in die Ostschweiz fährt, durchquert den Schwarzwald und kann seinen Kindern, damit die nicht spucken, Aufgaben stellen, bei denen sie zum Fenster rausschauen müssen. Zum Beispiel die hier: Wie sieht es im Schwarzwald aus? Wie sieht es in den Alpen aus? Und worin unterscheidet sich die eine von der anderen Landschaft?

Die Kinder betrachten die wechselnde Landschaft so gewissenhaft und ausdauernd, dass ich die Aufgabe, als sie mir ihre Ergebnisse liefern, längst vergessen habe.

„Geräumig.“

„Was?“

„Die Berge hier. Die sind anders als im Schwarzwald. Sie sind geräumig.“

Eine interessante Beschreibung, denke ich. Müsste man mal der Tourismusbehörde vorschlagen, denke ich. Dann hätten die mal ein anderes Adjektiv für ihre Berge als „majestätisch“ oder „atemberaubend“. Geräumig gefällt mir. Ich überlege, ob die Wortwahl damit zusammenhängt, dass wir neulich erst umgezogen und darum allesamt geübt im dechiffrieren von Wohnungsannoncen sind. Ich überlege, ob die Kinder mal in meine Fußstapfen treten und sich Sätze ausdenken werden. Sätze wie: „Geräumige Gebirgskette umständehalber abzugeben.“

Und dann sind wir auch schon da.

Raus aus dem Auto, rein in die Wanderschuhe, Rucksäcke auf und los geht’s. Bei unserem Ausflug handelt es sich um einen Gruppenausflug. „Wandern, Spaß und Entspannung im Schweizer Alpstein.“ Insgesamt zähle ich um die 30 Köpfe, verteilt auf sieben oder acht Familien, eine davon sind wir vier. Wir vier wollen ein bisschen Alpenluft schnuppern, die Kinder an die Bergwelt heranführen, schauen, wie gut wir zusammen im Gebirge klarkommen und ein paar Erinnerungen sammeln, an die wir dann gerne anknüpfen können. Sodass wir in ein paar Jahren dann richtige Bergtouren miteinander unternehmen können.

Ich will außerdem meine neue Jacke ausprobieren.

Wir folgen den weiß-rot-weißen Markierungen und haben reichlich Essen, Trinken und Sonnencreme dabei. Die Alpen kennen die Kinder bislang nur voll Schnee. Skifahren klappt schon ganz gut. Im letzten Skiurlaub kam von der Älteren, die nassgeregnet, vollgeschwitzt und nach offiziellem Ende ihres Kurs mit der Zuversicht eines Sportlers, der sich auch mal selbst einwechselt, einfach wieder hochliftete, die Erklärung, sie habe noch ganz viel Kraft.

Wenn es ums Draußensein und irgendwas machen geht, ist das inzwischen ihr Mantra. Ich hab noch ganz viel Kraft. Sie sagt das nicht nur und sie glaubt das nicht nur: Es stimmt auch.

Mit der Jüngeren verhält es sich so: Ob sie den Weg aus eigener Kraft schafft, wissen wir nicht. Wobei es bei ihr nicht eine Frage des Könnens ist, sondern des Wollens. Deshalb haben sie und ich ein spezielles Arrangement: Sie läuft so lang sie laufen kann. Und wenn sie nicht mehr kann, trage ich sie. Wobei wir nicht tragen sagen, sondern hutzeln. Hutzeln ist, wenn ich das Kind auf meinen Schultern trage. Ich kenne das von meinem Vater. Der hat mich auch immer gehutzelt.

Die Tour geht über drei Tage. Die erste Etappe soll drei Stunden Gehzeit dauern und über 745 Höhenmeter gehen, am zweiten Tag stehen drei Stunden und 462 Höhenmeter an, am dritten wieder drei Stunden und 649 Hömis. Der höchste Berg in der Nachbarschaft ist der Säntis. Egal, wo wir sind, den erkennen wir immer und zwar an seiner Antenne, zu der die Kinder „Rakete“ sagen.

Vier Stunden und ein røggsrødegewagg später müsste die Hütte da hinten um die Ecke das Tal hoch irgendwann demnächst bestimmt bald auftauchen. Kurze Besprechung. Eine aus unserer Gruppe entwickelt eine Formel, mit der wir die auf den Wegweisern angegeben Gehzeiten umrechnen können, sie ist ganz einfach: „Die Zeiten sind für Schweizer Wanderer. Alle anderen brauchen doppelt so lange.“

Ich bin zwar in der Schweiz geboren, falle aber trotzdem unter „alle anderen“, was aber weniger an meiner Staatsbürgerschaft liegt, als vielmehr an dem besonderen Arrangement, von dem die Jüngere seit etwa einer halben Stunde Gebrauch macht. Ich teile der Gruppe die Entdeckung des folgenden Naturphänomens mit: Das Wandern mit lebendem Gepäck strenge zwar an, aber trotzdem vergehe die Zeit schneller. Mein Nebenmann findet, die Zeit vergehe normal, aber der Weg werde einfach nicht kürzer.

Eine Stunde später gilt ein neues Arrangement: Wenn die Jüngere nicht mehr weiterkann, trage ich sie – solange, bis ich nicht mehr weiterkann; dann läuft sie wieder. Der Deal ist für beide Seiten in Ordnung. Zwei Stunden später bemerke ich, dass die Intervalle kürzer werden. Drei Stunden später nähern wir uns Sie kann nicht mehr so lange, ich aber auch nicht. Drei Stunden später meldet sich meine innere Uhr. Es ist jetzt achtzehn Uhr. Seit ich Kinder habe heißt das: Abendessen. Vier Stunden später habe ich unser Ziel, die Mesmerhütte, noch immer nicht gesehen.

Sagen wir ruhig, wie es ist: Die von der Jüngeren und mir dargebotene menschliche Pyramide hält sich nicht mehr ganz so gerade wie anfangs. Einmal haben wir bereits einen kleineren Steinschlag ausgelöst. Und ich habe inzwischen die Hände aus den Taschen genommen. Wir bewegen uns gerade irgendwo in der Mitte unserer ziemlich langgezogenen Wanderergruppe und ich erkenne, dass wir uns Schritt für Schritt, die Kinder sagen „dipp dipp dipp“, auf die erste Stelle unseres Weges zubewegen, die alle Attribute vereint, die unseren Weg zu einem Bergweg machen.

Die einschlägigen Vokabeln sind: Trittsicherheit, exponiertes Gelände, Schwindelfreiheit, Absturzgefahr. Wer einen solchen Weg geht, sollte über eine gute körperliche Verfassung verfügen, in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und einzuschätzen.

Jetzt heißt es aufpassen. Ich überlege: Soll ich meine Jüngere auf den Abgrund hinweisen? Oder einfach ganz normal mit ihr weitergehen? Ich weiß es nicht, also nehme ich sie an die Hand. Bislang geht sie weiter wie bisher. Sie macht das souverän. Sie achtet auf den Weg, sie setzt ihre Schritte mit Bedacht, sie hat immer einen guten Stand und nimmt den Weg wie er kommt. Kleiner Buddha, schaut weder zurück, noch nach vorn. Noch sind es ein paar Meter, vielleicht merkt sie es ja selbst und thematisiert es von sich aus?

Wie gut kenne ich mein Kind? Nicht gut genug, um einschätzen zu können, was sie als nächstes denkt, sagt oder tut. Ihre Ankündigung kommt für mich vollkommen überraschend, aber so ist das eben:

„Pipi.“

„Jetzt?“

„Ja.“

„Hier?“

„Ja.“

Also hebe ich sie, wie das Eltern mit ihren Töchtern machen, in die Luft und lasse sie in hohem Bogen ins Tal pieseln. Ich weise sie auf einen Wasserfall hin, der uns genau gegenüber liegt und sage, dass sie jetzt gerade auch so ein Wasserfall ist. Das gefällt ihr sichtlich. Sie quietscht vor Vergnügen. Schön hier. Der Wasserfall hört gar nicht mehr auf und ich lobe sie dafür. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie viel trinkt, was wichtig ist. Außerdem wird sie so leichter.

Diejenigen, die nach uns gehen, es sind doch nicht mehr so viele wie gedacht, schieben sich an uns vorbei. Sie gehen schon mal vor. Klar. Darunter auch die Ältere und die Mutter. Bei uns dauert es noch ein bisschen, denn die Jüngere hatte noch etwas zu verkündigen: „Kacka.“ Bis wir fertig sind, sind sie alle um die Ecke gebogen und verschwunden. Niemand mehr zu sehen, wir sind allein.

Rechts geht es hoch, links geht es runter, hinter uns Serpentinen, vor uns der exponierte, gesicherte Weg, der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordert und an dem mir nicht, aber auch wirklich gar nichts geräumig vorkommt.

Zeit, dass wir ihn hinter uns lassen.

„Auf geht’s“, sage ich und da schafft es die Jüngere, mich auf ein- und demselben Flecken Alpenschotter zum zweiten Mal zu überraschen. Sie, die eben noch vergnügt quietschend Pipifall spielte, fühlt sich auf einmal, obwohl ich sie fest an der Hand halte, einsam und verlassen und hilflos. Und was macht so ein Menschlein, wenn es einsam und verlassen und hilflos ist?

Es ruft nach seiner Mama.

Das Echo hier im Tal ist beeindruckend. Aber von der Mama ist weit und breit nichts zu sehen. Da fängt das Kind an zu weinen. Vor einigen Wochen habe ich in meiner Eigenschaft als selbsternannter Erziehungsratgeber eine ähnliche Situation wie die beschrieben, in der ich mich jetzt befinde. Es ging um die Frage, was zu tun sein, wenn die Eltern wandern wollen, die Kinder aber nicht. Der Text endet mit einem fiktiven Dialog:

„Warum soll ich zu dieser blöden Hütte wandern?“

„Weil.“

An diese Zeile denke ich nun und bemerke meinen Irrtum. Der fiktive Dialog ist überhaupt keine Hilfe für Eltern, die mit ihren Kindern den Berg hochwollen und das liegt nicht am Inhalt oder der Form des Gesagten, sondern schon an der Grundannahme. Dass ein Dialog überhaupt stattfindet. Hier jedenfalls ist nicht mit Dialog. Hier ist kein Fragen, kein Verhandeln, kein Erklären. Hier ist nur, fest und majestätisch wie die Berge, die uns umgeben, ein Statement: Sie wünscht, jetzt nicht mehr weiter zu gehen.

Wer in den Alpen unterwegs ist, kann man an jeder Hütte lesen, soll die eigenen Kräfte kennen. Safety first. Im Zweifelsfall lieber auf die Tour verzichten. Ich würde dem Rat ja folgen. Ich würde sogar sehr gern ich auf den zweiten Teil der Reise verzichten, aber wie macht man das?

Also mache ich das einzige, was ich jetzt machen kann. Ich lasse das Kind brüllen und weinen, ich schaue auf den Weg vor mir, auf dem immer mal wieder einzelne Teilnehmer unserer Familienwanderung auftauchen, ich warte, bis ich die Mutter des Kindes erkenne und mache, als ich sei erkenne, diese international bekannte Geste, mit der man, die Arme auf Bauchhöhe vor dem Körper verschränken und dann die Hände umeinander kreisend, signalisieren kann, dass man bitte ausgewechselt werden möchte.

Die Mutter sieht mich, sie versteht mich, sie quittiert meinen Wunsch, indem sie mit den Fingerspitzen die höchste Stelle ihres Kopfes berührt. Das ist Tauchersprache und heißt: ok.

Sind wir nicht ein tolles Team?

Die Mutter und die Ältere drehen um, sie kommen zu uns zurück. Wir tauschen die Kinder und ich gehe vom Platz. Wobei vom Platz gehen hier gleichbedeutend ist mit: in die Wand.

„Geräumiger Abgrund umständehalber abzugeben“, denke ich, behalte den Scherz aber lieber für mich. Stattdessen befehle ich der Älteren, die Hand nicht von dem Drahtseil zu lassen, das am Wegesrand in den Stein geschraubt ist. Die Ältere ist wissbegierig. Sie stellt Fragen, immer stellt sie Fragen. Obwohl sie immer die gleiche Antwort bekommt. Warum muss ich mich festhalten? Weil. Warum bist du so langsam? Weil. Warum schaust du so komisch? Weil.

Kinder haben: Eben träumst du noch davon, ob sie eines Tages in deine Fußstapfen treten und jetzt flehst du sie an, dir nicht davonzurennen.

Ich überlege, ob ich meine Meinung, dass jetzt nicht der beste Moment ist, ein Gespräch über Höhenangst zu führen, revidieren soll? Ich lasse es lieber, fange aber doch an, meine Antworten etwas auszuführen. Was die Stimmung auch nicht gerade verbessert. Sie kann ja wohl schon laufen. Sie muss sich ja wohl nicht festhalten. Sie ist ja wohl schon oft hingefallen. Das macht ja wohl nichts. Ich soll mich mal nicht so anstellen.

Sie hat noch ganz viel Kraft – ich bin gemein.

Ich schaue nach unten. Diese Aussicht! Atemberaubend. Ich schaue nach hinten. Dort ist noch immer Sitzstreik. Ich schaue nach vorn. Ein paar Meter noch geht es so weiter wie hier, dann geht es ums Eck. Was danach kommt, weiß ich nicht. Fels, vermutlich, Geröll, ein paar versprengte Wandersleute und dahinten, irgendwo, ein Bett für die Nacht.

Ich will nicht mehr.

Wenn ich morgens gegen elf anderer Leute Schwärmereien über einen mir bislang unbekannten Käse lese, habe ich keine Ruhe, bis der Käse aufgetrieben und verzehrt wurde.

Was jetzt, beim Fall Stracchino, genau drei Tage dauerte. Hier die Zusammenfassung: Meine erste Wahl für italienischen Käse ist ein Stand am Freiburger Münstermarkt*, an dem ich samstags gerne Gorgonzola hole, aber bis Samstag konnte ich nicht warten. Also die Käseläden in der Schusterstraße und der Münzgasse angesteuert. In der Schusterstraße kannten sie den Käse immerhin und schickten mich zum Primo, einem italienischen Feinkostladen. Dort gab Schinken und Wein, aber keinen Stracchino.

Damit war Freiburg erst einmal abgeklappert.

Aber schließlich kommt man aus dem Dreiländereck und was für andere exzentrisch klingen mag, ist hier normal: Am gleichen Tag in Deutschland, der Schweiz und Frankreich einzukaufen. Also ab nach Basel und tatsächlich: Dort gab es den Käse (bei Manor).

Dazu, wie das Panino, für den ich den Käse brauchte, zubereitet wird und wie es schmeckt, sage ich nichts. Das haben andere besser getan. Von mir nur soviel dazu: Alles korrekt, schmeckt prima, der Einsatz hat sich gelohnt. Vor allem, da ich mein Panino mit einem Schuss desjenigen Pfeffers verfeinert habe, von dem ich Anfang des Jahres gelesen habe, wie gut der schmecken soll (ich weiß nicht mehr wo, bin mir aber recht sicher, wann ich den Pfeffer-Artikel gelesen habe; es muss morgens gegen elf gewesen sein).

Panini mit Stracchino, Schinken, Rucola und Pfeffer: Wird es wieder geben.

* „Am Freiburger Monstermarkt“ #Autokorrektur

„Pedal the World“ geschaut. Sehr inspirierend. Eine Weltreise werde ich jetzt zwar nicht direkt starten, aber dafür gab’s heute gleich mal was Neues zum Abendessen und weil’s sicher mal wieder zubereitet wird, hat das Gericht auch gleich einen Namen bekommen: Ei unnäh Paprika.