Ich weiß ja nicht, was ihr am Dreikönigswochenende so getrieben habt, aber ich für meinen Teil habe die Wand angestarrt. Es war wieder einmal großartig, vielleicht, weil diesmal die Kinder mit dabei waren? Vielleicht aber auch nur, weil es immer großartig ist, die Wand anzustarren:

Es ist immer gleich. Die ersten Minuten stehe ich einfach stumm da und staune – und dann fange ich an, das Loch zu suchen. Ich weiß, es ist da irgendwo, irgendwo gibt es einen Ausweg aus der Wand, ich weiß auch ungefähr, wo ich danach zu suchen habe, aber ich finde ihn nicht. Zum Glück stehe ich nur unter der Wand, denke ich, und hänge nicht drin. Sonst wäre ich ganz schön am Arsch mit meinem miserablen Überblick und Orientierungssinn.

Das Loch in der Wand war schon für viele die Rettung vor dem sicheren Tod und das ist einer von zwei Gründen, warum ich das Loch so großartig finde: Wie oft sitzt man in irgendeiner blöden, scheint’s ausweglosen Situation und wünscht sich, einfach durch ein kleines Loch huschen zu können und schon ist alles gut? Im echten Leben gibt es solche Löcher natürlich nicht, aber hier, ausgerechnet hier gibt es genau so ein Loch. Eben noch todgeweiht, im nächsten Moment trocken und warm – vorausgesetzt, man weiß, wo das Loch ist (und schafft es hin).

Noch viel famoser freilich finde ich den zweiten Grund und der erschließt sich, wenn man sich die Chronologie der Wand anschaut und feststellt: Während in der Wand Italiener, Deutsche, Österreicher und Alpinisten von Ländern ohne eigene Alpen beim Versuch, die Wand zu bezwingen, abstürzten, erfroren oder vor schierer Erschöpfung starben und das Jahr für Jahr , hatten listenreiche Schweizer hinter der Wand schon vor Jahren einen Tunnel gegraben, hatten Schienen verlegt, hatten eben jenes Loch in die Wand gehauen und angefangen, die Massen zum „Top of Europe“ hochzukarren.

Oder anders gesagt: Manche spielen da draußen Mann gegen Berg – andere erweitern unterdessen das eidgenössische Streckennetz. Manche meinen, es gehe um Ehre und Vaterland – andere kochen jenen Tee und Fondue. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Sympathien sind da klar verteilt. Fondue gibt’s übrigens hier:

Das Adjektiv „listenreich“ steht da oben vollkommen zu Recht. Schaut man sich nämlich die Route an, die die Jungfraubahn durchs Gebirge zieht, kommt man nicht nur ins Staunen ob der Kühnheit, eine Bahn durch so steiles Gelände in so große Höhen zu führen. Man fragt sich auch, ob die die Route auf die Jungfrau eigentlich genau so durch den Eiger führen muss? Oder ob eventuell schon damals auch eine andere, vielleicht kürzere Route denkbar gewesen wäre? Oder ob das vielleicht heute, mit den Möglichkeiten moderner Technik, denkbar wäre?

Die Antwort lautet: Man hätte die Bahn schon damals einfach von der Kleinen Scheidegg mehr oder weniger direkt, also entlang dessen, was der Alpinist „Falllinie“ nennt, aufs Jungfraujoch führen können. Die Schienen dennoch mit großem Schwung mitten durchs Gestein des Nachbarbergs zu führen, das war des Erfinders List. War der Eiger nämlich wegen der Jungfraubahn erst einmal ausgehöhlt, so die Idee, konnte fürderhin niemand mehr eine neue Bahn, beispielsweise auf den Eiger bauen, und so der Jungfraubahn die Gäste abluchsen. Sieben Kilometer Tunnel in das letzte große Problem der Alpen fräsen: Das nenne ich mal „seinen Claim abstecken“.

Wen übrigens weder Kulisse noch Geschichte beeindrucken, das sind die Kinder.

Wer meint, für Kinder sei dieses Skigebiet doch ein bisschen überkandidelt, weil die doch nur einen Zauberteppich, fünf Höhenmeter, ein bisschen Schnee und jemanden brauchen, der ihnen den Unterschied zwischen Pizza und Pommes erklärt, dem kann ich wenig entgegensetzen.

Wer meint, für Kinder sei dieses Skigebiet doch ein bisschen überkandidelt, weil die doch nur einen Zauberteppich, fünf Höhenmeter, ein bisschen Schnee und jemanden brauchen, der ihnen den Unterschied zwischen Pizza und Pommes erklärt, dem kann ich wenig entgegensetzen.

Vor allem in Zeiten von Big Data.

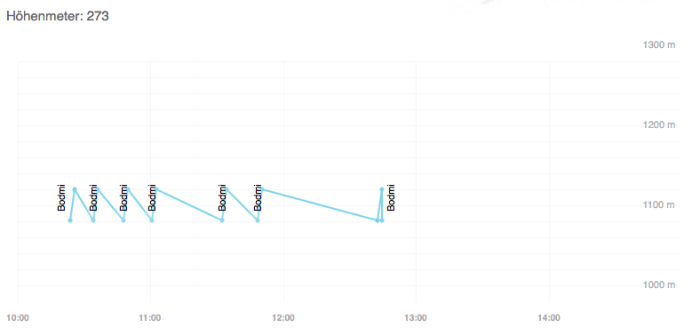

Abbildung 1 – Höhenprofil eines Skianfängers:

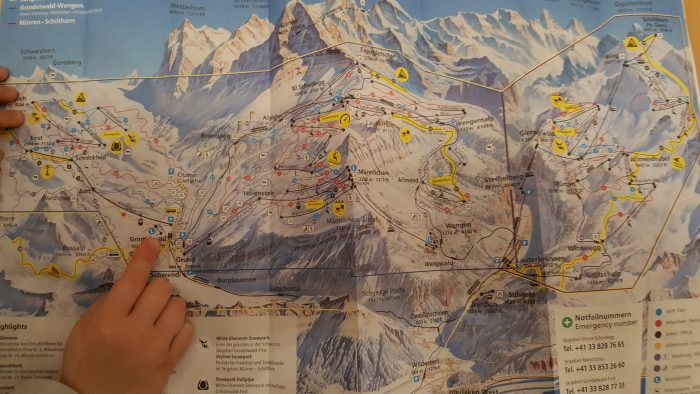

Abbildung 2 – das gesamte vom Tagespass abgedeckte Skigebiet. Der Finger zeigt auf Bodmi. Nur der rechte Zeigefinger. Dort, nicht zwischen linker und rechter Hand, befindet sich der Übungslift. Das schwarze Stück Linie, das ungefähr so groß ist wie die Fingerkuppe, das ist es. Das ist der tatsächlich von uns genutzte Teil des Skigebiets Jungfrau Region:

Abends in der Hütte liest man dann, dass Greenpeace den Wintersport in den Alpen für ein aus der Zeit gefallenes Phänomen hält. Im schönen und lesenswerten Greenpeace Magazine 1.17 steht, wie in Gstaad der Versuch, ausbleibende Wintersportler aus hiesigen Breiten mit neuen Zielgruppen aus Asien zu kompensieren, langfristig mehr zur Verschärfung denn zur Linderung des Problems Schneemangel durch Klimawandel beitragen dürfte, aber dafür ist es im Jahr 2017 schön leer auf den Pisten und in den Hütten.

Auch zu Stoßzeiten. In Alpiglen jedenfalls waren wir am Wochenende die einzigen Übernachtungsgäste – und das, obwohl wir nicht nur mitten in spektakulärer Kulisse logierten, sondern auch sagenhaft günstig (die Kinder übernachten sogar umsonst und zahlen fürs Frühstück einen Franken pro Lebensjahr, was ich nicht nur äußert fair finde, sondern irgendwie auch putzig).

Wie war’s also in Alpiglen? Schön war’s. Wir kommen wieder. Vielleicht nicht unbedingt diesen Winter, aber spätestens im Sommer. Zum Mountainbiken. Wer auch mal hinwill: http://www.alpiglen.ch